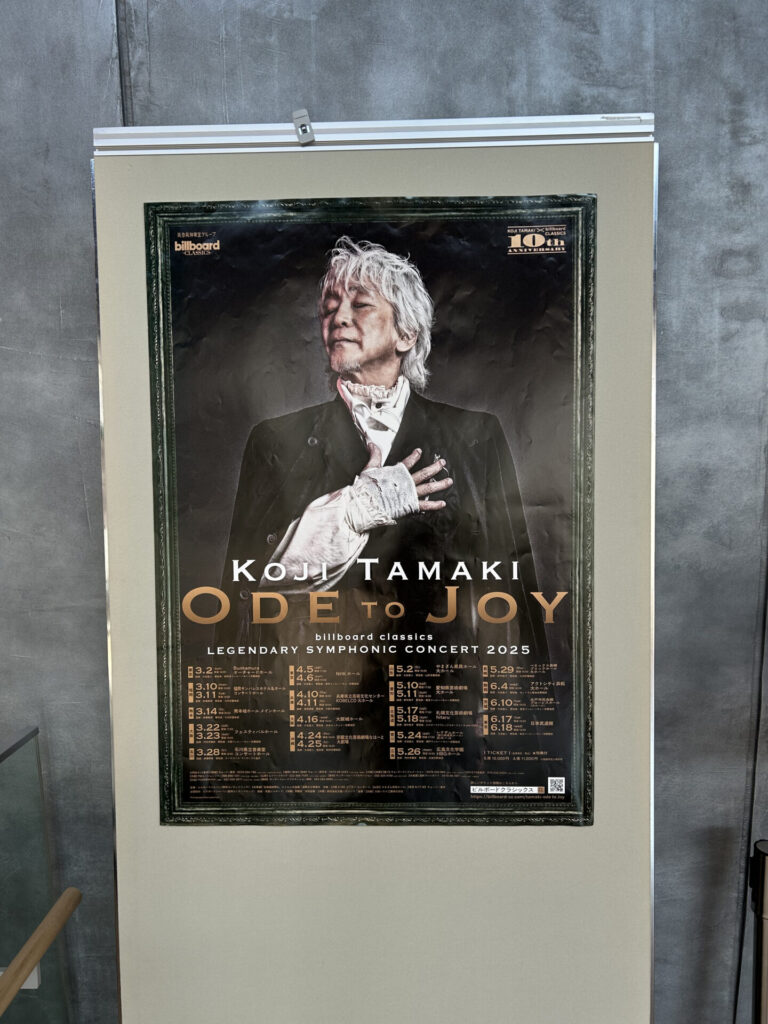

先日の4月24・25日、billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2025 “ODE TO JOY”@那覇文化芸術劇場なはーと公演に参加しました。

指揮:大友直人

管弦楽:琉球交響楽団

※本投稿では、公演のセットリストや演出を記載します。本ツアーは15都市26公演の規模で行われます。初日を迎えていない方や、ネタバレに抵抗のある方はご注意ください。

今回は2公演分をまとめて記載します。

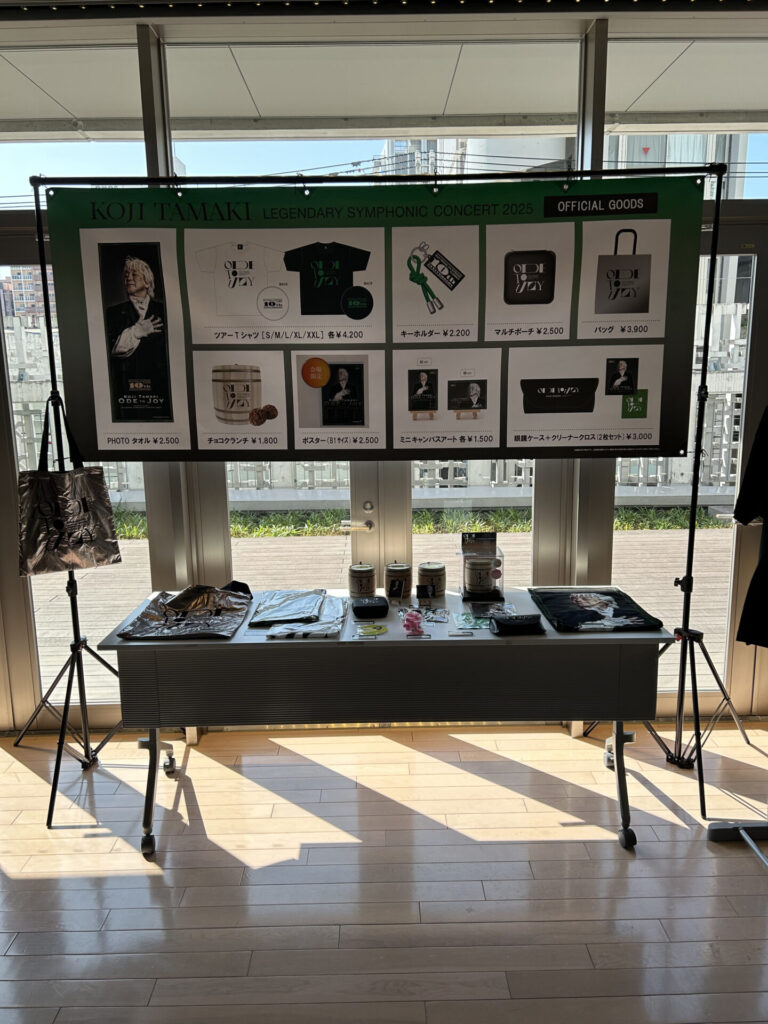

1. 公演前の様子

公演前の会場の様子です。

4/24 1日目

3年連続の沖縄#玉置浩二#billboard#琉球交響楽団#那覇文化芸術劇場なはーと pic.twitter.com/pvdP9wVvDB

— こばかず (@anzen_koji_1982) April 24, 2025

4/25 2日目

2日目は雨です#玉置浩二#billboard#琉球交響楽団#那覇文化芸術劇場なはーと pic.twitter.com/HzWRSzNP50

— こばかず (@anzen_koji_1982) April 25, 2025

3年連続でシンフォニックコンサートの沖縄開催が実現しました。2年前は千秋楽、昨年は初日で、今年は全26公演中13・14公演目にあたる中日に日程が組まれました。本ツアー前半のハイライトが1週間前に行われた大阪城ホールの特別追加公演であることを考えると、この2日間は後半の幕開けを飾るような位置付けであったと思います。節目に沖縄あり、といったスケジューリングで、今年も注目度の高さが窺えました。

2. 公演の様子・各曲の感想

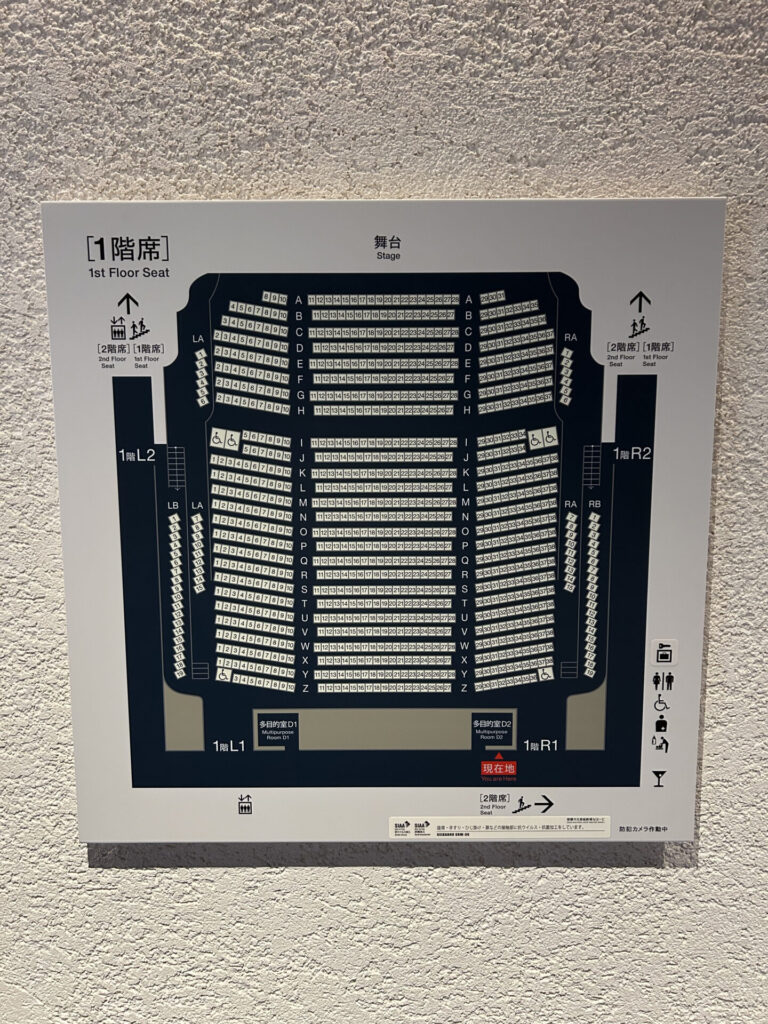

1階席の座席表です。2日間の座席は、両日ともに前方ブロックの中央でした。今年参加した公演の中では最も良席で、ステージの様子を鮮明に確認できました。

定刻の18時00分、コンサートが始まります。琉球交響楽団のメンバーが左右の舞台袖からステージに姿を現し、その最後に本公演でゲストコンサートマスターを務めた大阪交響楽団の森下幸路さんが下手から入場しました。そこからオーケストラによる入念なチューニングが行われたのち、しばらくして大友さんがステージに登場。森下さんおよびトップサイドと握手を交わして観客席を向き、美しい所作で礼をしました。

1. ベートーヴェン 交響曲第9番 第4楽章 「歓喜の歌」

大友さんが楽団全体を見渡してから両手を構える動作で、ステージ上手側に身体を向けて指揮が始まります。序盤はチェロとコントラバスの低弦楽器による二重奏で、大友さんの小さな指揮モーションにしたがって厳かに管弦楽曲が進行していきました。次の節からはヴィオラとファゴットが演奏に加わり、ヴィオラは主旋律を、ファゴットは対旋律を奏でることで、曲調に華やかさがプラスされながらも格調高い雰囲気が保たれる変化がありました。

やがて3パート目からは一斉にバイオリンの演奏が追加され、高音で華々しい「歓喜の歌」に転調されました。ここからは大友さんのモーションも大きくなり、また左右に広く滑らかな指揮が展開され、それにしたがってストリングスの演奏もボリュームアップする、見事なハーモニーが生まれました。最終節にはブラス隊がメインメロディーを演奏し、打楽器のティンパニがリズムを作って豪華に進行。切れ味の鋭いストリングス演奏とのゴージャスなハーモニーが生成され、迫力あるラストが繰り広げられました。

「歓喜の歌」の主題を終えてからもインパクトのある演奏が続きますが、ここで一旦フルートとオーボエの静かな演奏に落ち着きます。この音が止まる頃合いを見て、再び大友さんが激しい指揮を繰り出し、再度ストリングス・ブラス・打楽器によるシャープな演奏で序曲が終了しました。

2. 歓喜の歌(玉置浩二)

前曲から少し間を置いて、大友さんが右手をそっと添える指揮でホルンの長音を引き出して2曲目の管弦楽が始まりました。以降はメリハリのある楽器演奏が際立ち、止めるところは止める、強く演奏する箇所は強く演奏する、といったように音の強弱がよく分かる指揮と演奏でした。

最終盤にはトランペットの音が高らかに鳴り響き、ここで奏者の様子を確認すると、やや上を向きながら演奏をしておりよく目立ったシーンになりました。ラストはシンバルが豪快に叩かれ、ストリングスのキレある演奏でフィナーレを迎えました。演奏終了の合図は、大友さんが両手を少しずつ上げて楽団にボリュームアップを促し、その音が頂点に達したところで右手を強く回す指揮でした。この部分、大友さんのフォームが前回の大阪城ホール公演からやや変わったように見えました。これまでは両手をクロスさせるポーズが管弦楽の終了を知らせましたが、最近の公演では右手を大胆に振り回す指揮で締めくくられました。

曲後には大友さんが指揮台から降り、下手袖に向けて手を上げてから拍手をするサインで玉置さんが登場してきます。ステージ中央までゆっくりと移動し、大友さんと両手でガッチリ握手を交わしました。その後、客席を向くとさらなる拍手が玉置さんに対して送られました。やがて場内が暗転すると、玉置さんはマイクを持ち、大友さんは指揮台へ登り、両者がアイコンタクトで準備万端を確認してから本編が始まりました。

3. GOLD

この曲は、玉置さんの多様な歌のフォームを確認しました。語り口調のときはマイクを両手で持って前屈みに、スッと抜くような声を出すときは軽く背伸びをするように、そして強く歌うときは堂々と直立で歌い上げました。いずれの場合においても背筋はピンと伸びていて、姿勢の良さをよく感じました。

この2日間は良席だったため、フレーズ間の機微な息遣いもよく聴こえました。静かな歌声の際にも、身体の奥底まで呼吸を取り入れているような奥行きのあるブレス音で、こうした1つの音を切り取っても深みを感じました。

1日目は、後奏中にハプニングが発生しました。首席チェロ奏者の弦が演奏中に切れ、「バチッ」という音をマイクが拾いました。その直後には、客席から見て右隣の女性奏者と楽器を交換し、自身はそのまま演奏を続けて弦の交換を依頼していました。弦のリペアを頼まれた奏者は上手の舞台袖に退場し、第一部の後半までステージに姿を見せることはありませんでした。

4. ロマン

2日目は曲前にアクシデントが起こりました。前奏の指揮にまもなく入ろうとしたところで、観客席から微弱な携帯電話の通知音が短く鳴りました。まさに曲が始まろうとしたポイントでの出来事だったため、大友さんが両手で指揮動作を止めて、再度仕切り直す姿がありました。極限まで研ぎ澄まされた感覚が素晴らしく、完全に音が落ち着いたのを確認してからイントロが始まりました。

序盤は玉置さんとピアノの共演で、静かに曲が進んでいきます。ライトも玉置さんの姿を白く強調し、あとは大友さんの楽譜を照らす譜面灯のみが光る演出で、神々しい雰囲気が生まれました。

サビではチェロの重低音が響いてその開始を告げると、ここからは玉置さんの伸びある歌声が響きました。その最後は一転してしっとりと、玉置さんと大友さんが向き合ってタイミングを合わせながら、

寄り添い…眠ろう

の歌声が聴こえました。見事に合致した呼吸で、細部まで抜かりないパフォーマンスでした。

2番が始まってからはハープが所々に一音ずつ入るのみで、ほぼアカペラに近い形で歌う玉置さん。張り詰めた空気のもとを曲が進みました。続く、

小〜〜さな灯に きっとなれるから

が非常に繊細な歌声でした。マイクを口元に近づけて、途切れそうなくらい抑えた声で、でも途切れない歌声が素晴らしかったです。また、ここからはオーケストラの演奏音が少しずつ上がっていき、歌声と演奏の見事なハーモニーが生まれました。

2番のサビを終えた後の小間奏では、ストリングスのキレある演奏が鳴り、ラストサビに移っていきます。ここからはまた一段とパワフルさが増した玉置さんの歌声が響きました。

繋いだ糸を

の伸び、

離さないように

の流暢なメロディーラインが素晴らしく、感動的でした。ラストフレーズは再び玉置さんと大友さんが目を合わせながら、

寄り添い…眠ろう

の歌声で終了します。バイオリンの残響音がやや漂う中を玉置さんの声が聴こえてきました。その裏では、左手で楽団の音を止め、右手を前に出す動作🫷でオーケストラの演奏をしっかりと静止させる大友さんの指揮がありました。

5. SACRED LOVE

2日目はここでもイレギュラーな事態が発生しました。曲間の規制入場により、多くの観客がこのタイミングで場内に入りました。今度は大友さんがこちらを向き、その様子を目視で伺って曲の開始を遅らせていました。一方で、玉置さんは「祈りの鐘」を待つように、目を瞑り、左手を胸に当てるポーズで構えます。しかしながら、いつまで経ってもその音が鳴る気配はありません。そこからは1度目を開けて客席の様子を確認した程度で、大友さんの方を見ることもなく、その姿勢を大きく崩すことはありませんでした。以降は観客が入場してくる中でも、左手を胸に当て、深く目を閉じて、状況の鎮静を待ち続けました。こういったハプニングの中でも、玉置さんはステージの中央で堂々と役作りに入り込んでいました。

客席が完全に落ち着いたのを大友さんが確認して、「祈りの鐘」が3回鳴ったのちに前奏が始まります。ストリングスが徐々に大きくなる演奏で、ハープが上品な主旋律を奏でて曲が始まりました。

歌い始めからは、玉置さんの澄んだ高い歌声が染み渡ってきます。2日間ともに歌声が絶好調で、地声も裏声も一音一音がクリアに聴こえてきました。終盤は伸びやかなロングトーンが見せ場を作り、とてもパワフルな歌声が会場に響き渡りました。一転して静かに終わるラストの

あのときの…ぼ・く・だ・よ

では、玉置さんと大友さんが向き合いながらのパフォーマンスになり、大友さんがゆっくりと縦に添える指揮に合わせて、玉置さんが一言一言を大事に込めて歌い終わりました。

6. MR.LONELY~サーチライト(メドレー)

1日目は、曲前のタイミングで弦交換をしていたチェロ奏者が上手から再入場しました。そのため、初日は前曲から間を空けて「MR.LONELY」が始まりました。やがてフルートの軽快な前奏が入ると、玉置さんが

Foo〜

といったフェイクを合わせて、その演奏にアクセントを付けていきます。すぐに発声パートが始まると、裏声でそのメロディーを表現していました。

序盤は小刻みなリズム感をオーケストラが取る中、玉置さんが歌い進めます。特に、ヴィオラとチェロが弦を指弾きするピチカート奏法がそのテンポを作り出しました。サビからはこれらのリズムが単調的なものからより連続的なものになり、流れるように曲が進んでいきました。玉置さんの歌声も力強さが増して、特にラストの

元気で〜〜いるから〜

ではパワーを解放した歌声を聴くことができました。

1番から2番に移る間奏の発声部分では、2日間で玉置さんの歌い方にやや変化が出ました。1日目は初めに1回長いシャウトを取り入れてから、地声で旋律に沿ったメロディーを歌ったのに対して、2日目は序盤から旋律通りの歌声を同じく地声で歌いました。この箇所、ツアーの序盤はメロディーラインを崩した歌い方が印象的だったため、アレンジを多く入れない歌い方はかえって新鮮でした。

ラストサビは、全体に渡って玉置さんの歌声に激しさが生まれました。トーン中に身体が小刻みに震える全身を使った歌い方で、良席の影響も作用してその様子がよく確認でき、ヒシヒシと迫力を感じました。

前回の大阪城ホール公演で局所的な歌い方が目立ったアウトロの発声パートでは、両日ともに前奏と同じく裏声で主旋律を歌う通常の歌い方に戻り、メドレーの1曲目が終了しました。

次曲の「サーチライト」では、クライマックスの

サーチライトはそうなんだ

君なんだ 君なんだ

で玉置さんが手を大きく前に伸ばし、コンパクトな会場全体に向けて差し伸べる姿がありました。ラストの

サーチライトをずっと

ずっと 信じてる 信じてる

では、2日間で歌い方に変化が出ました。1日目は伸び伸び

ず〜〜⤴︎っと〜

と強調させる歌い方をした一方で、2日目は

ず〜⤵︎っと〜

で控えめな歌声でした。この部分の歌い方、最近は公演によって違いがよく出るため、注目してみると面白いです。

続く後奏では、オーケストラの演奏に合わせて玉置さんがフェイクを入れ、最後は大友さんの指揮終了と同じタイミングで両手を広げていました。マエストロの指揮、オーケストラの演奏と見事に一体化した瞬間でした。

7. Friend

管楽器の演奏で前奏がスタート。イントロの途中、その音にチェロの重低音が応えるところで、玉置さんが胸をトントンと軽く叩く姿がありました。大阪城ホール公演でモニターにその映像が記録されたことも考えると、この動作はルーティンになっているように思います。当2日間は正面から、肉眼でその動きをしっかりと確認できました。

本曲の見どころは、やはりサビの力強いロングトーンにありました。各パートでその声質を上手く使い分け、多様性のある歌い方が際立ったように思います。サビが始まる1回目のトーンはとても強靭でストレートな歌声で、2回目はやや抑えながらも長いトーン、そして曲最後のトーンはマイクを少しずつ身体の外側に遠ざけながら歌う歌い方でした。また、玉置さんの

フレ〜〜〜ンド

の声に合わせてストリングス隊の弓が上がる動作もあり、視覚的にも盛り上がりを感じるものになりました。

その後はオーケストラの後奏を区切りの良いパートまで聴き、玉置さんが観客席に一礼をして、マイクを持ったまま下手の舞台袖に退場していきます。この姿に対する拍手が観客から起こる中を管弦楽の演奏が続き、最後は大友さんがゆっくりと左手を上げて握る動作で曲が終了しました。灯ったロウソクの火が自然に消えるような演出で、非常にロマンチックな第一部のフィナーレでした。

8. 『沖縄交響歳時記』より 第6楽章 「カチャーシー」(萩森英明)

20分のインターバル後、第二部が開始します。琉球交響楽団のメンバーが同じく左右の両袖から入場し、各楽器の音合わせが完了したのちに、大きな間を空けて大友さんがステージに姿を見せます。1日目はコンマスの森下さんと握手をしてから、2日目はそのまま指揮台に登って管弦楽がスタートしました。

金管楽器が輝かしい演奏で、沖縄の民謡である「カチャーシー」が始まりました。続いてストリングスが演奏に入ると、飛び跳ねるようなテンポがある切れ味鋭い演奏を披露して曲が進んでいきました。その後は主旋律を担当する楽器と、リズム感を支配する打楽器音のメイン楽器が目まぐるしく変わっていく展開になりました。主旋律はフルートになったりバイオリンになったり。打楽器音をティンパニが叩いたり和太鼓が叩いたり。また、毛色が変わった拍子をトライアングルが取ったり、沖縄の民衆楽器である三板が取ったりしました。これらの移り変わりは、沖縄方言の「カチャーシー」を直訳した「かき混ぜる」といった言語とまさに一致し、様々な楽器が代わる代わるミックスされる音作りになっていました。その中でも、特に基本になったのはストリングスの演奏でした。シャープで軽快な音色がリズムを作り、沖縄音楽の世界観を見事に醸成しました。

ラストは大友さんが両手を2回上げる指揮にしたがって、大盛況で第二部のオーケストラ演奏曲が終了しました。「沖縄交響歳時記」の最終楽章である本曲の一部を、以下のリンクから聴くことができます。

これで全6楽章中、一昨年の“Navigatoria”公演は第3楽章「夏」、昨年の“Pastorale”公演は第2楽章「春」、そして今年の“ODE TO JOY”公演は第6楽書「カチャーシー」の実演が果たされました。残すは第1楽章「新年」、第4楽章「秋」、第5楽章「冬」の3楽章となり、来年以降のシンフォニックコンサートでもぜひ聴いてみたい作品です。

管弦楽曲の終了後、大友さんが下手袖に手を上げ、舞台裏に向かって拍手をする合図で玉置さんが再登場。第二部の本編が始まります。

9. いつもどこかで

歌い始めから透き通った歌声で、玉置さんは第二部も絶好調をキープしていました。序盤は静かな伴奏に抑えめの歌声が特徴的の本曲、冒頭から見事に観客の心を掴みました。

曲の中盤、

暗闇に迷うときは 僕の愛を感じるように

の後の間奏をブラス隊が華々しく演奏すると、以降の歌唱パートは玉置さんの歌声が力強く転移するのにしたがって、ホーンの助奏が入りその歌声を飾りました。特に、各パートの終わりでトランペットによる4連発の短音が放たれ、玉置さんの歌声が輝かしく彩られました。

クライマックスの

僕が君を〜〜〜

では、玉置さんの屈強な歌声が響き渡りました。また、トーンの序盤はオーケストラの演奏音もボリュームがあり、歌声との豪華なハーモニーが生まれました。以降はまっすぐなトーンからフェイクパートに歌声が切り替わるタイミングで大友さんが素早く左手を回して楽器演奏を止めると、同時に右手を前に出して🫷しばしストップの指揮を送りました。その後、

包んでいるよ…

の歌声がしっとりと始まるところで、静かに指揮と演奏が再開されました。この箇所の歌・指揮・演奏のコンビネーションが何度見ても素晴らしく、毎回とても高いクオリティーを発揮していると思います。

10. 行かないで

この曲は座席位置の関係からか、いつも以上に迫力と感動を覚えました。特に、サビで玉置さんの歌声が強くなるポイントでそれをよく感じました。

いつまでもずっと/どんなときでも

離さないで〜

をマイクを離しながらパワフルに歌い上げると、続く

Ah〜

は1番でマイクを近づけた裏声、2番とラストはマイクを遠ざけたまま地声で歌われ、この感傷的な歌声に心を動かされました。

玉置さんの歌唱パートが終わってからも大きな見どころがありました。後奏をコンマスの森下さんがバイオリンソロで奏でるパフォーマンスで、その音色が生き物と感じるような、新鮮で瑞々しい演奏が楽曲のラストを飾りました。

11. ワインレッドの心~じれったい~悲しみにさよなら(メドレー)

「ワインレッドの心」でメドレーがスタート。序盤は軽々と玉置さんが歌い進めていきました。その様子にやや変化が見えるのがラストサビで、

あの消えそうに 燃えそうな

ワ〜インレッドの〜

で強烈なシャウトが炸裂。マイクを大きく身体から離して、後ろにのけ反ったフォームから放たれる大きな歌声が見せ場を作りました。

「じれったい」に向かう繋ぎの間奏では、演奏にフェイクを合わせて次曲に向かいました。曲が始まるとリズム良く歌う玉置さんの姿があり、特にフレーズ間ではバラエティーあるフェイクも織り交ぜながら歌っていました。曲が進むにつれて身体にも動きが出てきて、

じれったい 心を溶かして

じれったい 身体も溶かして

では左手を前に出しながら姿勢を崩して、まさに「溶ける」ような体現をしていました。

最後の「悲しみにさよなら」は、雄大な世界が会場に浸透しました。1番サビのラストを

愛を世界の平和のために

と歌い観客からの拍手を集めると、玉置さんがお辞儀をしてそれに応えました。続く間奏の最後をホーンが高らかに飾ってラストサビに入りました。ここでは、

悲しみにさよなら

ほゝえんでさよなら

ひとりじゃないさ〜

で玉置さんが手を前に出して、大きく客席をカバーする動きと同時に、ステージを彩っていた金のライトが2分割されて、客席方面に向かって上がっていく壮大な演出がありました。玉置さんが繰り出すジェスチャーのスケールの大きさとよくマッチした演出が見事でした。

最後は伴奏のボリュームが急激に下がったところで、

泣かないでひとりで

ほゝえんで見つめて

あなたのそばにいるから

の歌唱。玉置さんがマイクを離して歌うパフォーマンスで、良席の影響もあり普段よりも力強くその声が聴こえてきました。最後はマイクを完全に下ろして、

悲しみに〜さよなら〜

の歌声で曲が終了し、その後には玉置さんと大友さんが握手を交わしました。

12. JUNK LAND

いつも通りに大友さんが刻むスピード感のあるテンポで曲が進行しました。聴いているこちらも緊張感が走る、疾走感あふれるリズムでした。それに暗い照明も作用して、より緊迫感を覚えました。1日目は、2番の

破れちまった旗でも高く掲げ!

でシャウトをした直後の歌声、

月と星と太陽とそれとCherry連れて

でやや息遣いが重くなり、少し声量が落ちる場面がありました。しかしながら、リズムと音程は全く乱れず、それでも音楽にしてしまうような見事なパフォーマンスでした。

次節の、

待ってる人のその前で

泣いてる人のその前で

のパートが始まると、まず玉置さんが大友さんに近づいて、忠実に演奏のリズムを合わせる姿がありました。一方で中盤の

笑ってる人のその前で

からは観客席を向き、ジェスチャーも取り入れながら玉置さんが歌いました。

祈ってる人のその前で

では両手を合わせるポーズ、

愛してる人のその前で

では客席に手を伸ばす動作をしていました。こうした、入念に曲のリズムを合わせる序盤から、自由にジェスチャーを混ぜながら歌う中盤以降を見て、パートの始まりのスピード感が非常に大切で、そこを合わせればあとはその流れに上手く乗っていけるんだと、ステージを観察しながら思いました。

転調後のラスト、

ガラクタだけど 心を込めて

以降は広大なムードがホールに拡がりました。暗い照明が一瞬で真っ白な照明に変化して、歌詞にもある「緑の丘」をイメージしたような緑色のライトがステージの両壁に当たりました。こうした演出には、暗闇のトンネルを全速力で走り抜けた先に、煌々とした光と大きな自然を見出したような感覚がありました。ここからは玉置さんの歌声もどんどん伸びやかになり、晴れ晴れした曲の雰囲気とよく調和していました。

曲の最後は玉置さんと大友さんが向き合って、指揮が終了するのと同時に玉置さんがマイクを引っ込める動作でピッタリに曲が終了。その瞬間に客席から大きな拍手が沸き起こりました。直後には大友さんも指揮台から降りて、玉置さんと熱く握手を交わす光景がありました。こうした素晴らしいパフォーマンスに、ステージ上の楽団員も笑顔で玉置さんに向けて拍手を送っていました。シンガー・マエストロ・オーケストラ・オーディエンスの境界線が無くなり、まさに会場が1つになった瞬間でした。

13. 夏の終りのハーモニー

この2日間は良席だったため、玉置さんの歌声をよりハッキリと聴くことができました。序盤の低音パートも、サビ前の

それが僕と君の/夏の夜を飾る

ハ〜〜モニ〜

といった小刻みにビブラートをかけた歌声も、とても鮮明に聴こえてきました。

最後のノーマイク歌唱も、非常に力強い歌声がストレートに届きました。

真夏の〜おぉ〜⤴︎

で急激に声のボリュームが上がり、あとはその流れに乗って豊富な声量を維持した歌声が聴こえました。最後のロングトーン、

いつまでもずっと

忘れずに〜〜〜〜〜

の途中から大友さんの指揮が再開して、オーケストラ演奏が開始。玉置さんのストレートな歌声からビブラートに切り替わる絶妙なタイミングで演奏が始まり、こうしたところにも見事に合った波長を感じました。後奏の終わり間際には、両日ともに玉置さんが両手を握り合わせるポーズがあり、昨年の沖縄公演で特に印象に残ったジェスチャーを、再び同じ地で見ることができて感激しました。

曲後は大友さんが指揮台から降りて玉置さんと並ぶポジションに移動。お互いがお互いを称え合う中、客席から極めて大きな拍手が発生しました。ステージのオーケストラもその場で大きな拍手を送り、ここでも会場が1つになってそのパフォーマンスを賞賛しました。

1日目は、ここで玉置さんが退場しようとすると拍手の音が再燃する事態があり、なかなかステージを後にすることができませんでした。その後、拍手が落ち着くのを待ってから玉置さんと大友さんが退場していきました。なおも続く客席からの拍手。ここではコンマスの森下さんが右手を大きく上下させたり、足で床を叩いてリズムを取って盛り上げました。すると次第に観客による拍手のテンポが揃い、拍手というよりは手拍子のような音が発生しました。

しばらく経つと玉置さんと大友さんが登場し、その音が一段と大きくなりました。以降も一定のリズムで拍手が続き、とても迫力のある地鳴りのような音が響き渡りました。その後はもう1度退入場を繰り返してから、大友さんは指揮台へ登り、玉置さんは三度退場をしていきました。ここでは、歩きながら

(またステージに)👉戻ってくる

(1度舞台の裏に)👈戻ってから

(管弦楽に向けて)🫱🫱🫱🫱

といったジェスチャーを観客に見せてステージを後にしました。

14. 田園

ベートーヴェン作曲の「田園」で始まり、玉置さん作曲の「田園」に移行する流れの曲前演奏でスタート。やがて玉置さんの「田園」が軽快に始まると、玉置さんがステージに姿を見せ、このタイミングで多くの観客が立ち上がりました。

Aメロからは弾むように歌い始め、少しずつ盛り上がりを帯びていくBメロを経てサビへ。地名を入れたアレンジは、2日間とも

愛はここにある 沖縄にある

でした。ここで客席がまた盛り上がり、客電も点灯する間奏に入りました。

2番も1番と同様に明るくポップに歌い進めると、クライマックスのシャウトパフォーマンスに移ります。この2日間も迫力満点の大熱唱で、凄みを感じる演出でした。2日目はトーンの直後にマイクを突き出すガッツポーズも見せ、観客席を沸かせました。

曲後は再び玉置さんと大友さんがステージ前方に並ぶ立ち位置で、カーテンコールの演出が始まります。止まらない拍手の中、2人が1度退入場をしてから次曲がスタートしました。

15. メロディー

物凄い熱気が漂う雰囲気で曲が進行。圧巻は最後のノーマイク歌唱でした。良席の影響もあり、さらにそれを実感しました。特にそれを感じたのは、最も声量が大きくなるラストの

メ〜ロディ〜

泣かないで〜〜〜

のところです。トーンの途中からオーケストラの演奏が強まりますが、玉置さんの歌声がその音に一切負けずに、むしろハーモニーを生んで溶け込むように調和していました。最近はなかなかこの近さで鑑賞することは少なくなったため、貴重なシーンになりました。

その後はほぼアカペラで、

あの歌は心から聞こえてるよ

の歌声で静かに終了。続く短編の後奏では、早くも客席から熱い拍手が飛び交いました。

曲後は3度目のカーテンコールの演出へ。玉置さんと大友さんが退場すると、ここからは大きな指笛が鳴りました。しかもその音は単調なものではなく、

アンコール!アンコール!

というような、リズムを持たせた拍子でした。それに対して手拍子も同じテンポで取られ、指笛と手拍子が熱く応酬する展開になりました。

やがて、主役の2人が再度ステージに姿を見せました。しばらくその状況を眺めると、大友さんが指揮台に上がり、コンマスの森下さんに演奏の指揮をしました。この2日間は、大友さんが入場してからすぐには指揮台へ登らず、ダブルアンコールへの含みを持たせた演出になりました。ここで玉置さんも観客席を向き、口元で両手をグーパー✊🖐️広げて合唱の合図を送ったのち、マイクを持ってダブルアンコールがスタートします。

16. 田園(ダブルアンコール)

いきなり玉置さんの「田園」で始まる、インパクトのある幕開けで曲が開始。ここからは終始、客電も明るく点灯して、大きな手拍子が後押しする中を曲が進んでいきます。

前奏の発声パートが始まる前には、玉置さんが大友さんに近づいて、しっかりと入りのタイミングを合わせる姿がありました。思ったよりも手拍子の音が大きかったためか、伴奏のリズムを身体を上下して確かめながら発声パートに入りました。早速イントロの声出し部分が始まると、玉置さんが両手を上げて観客の合唱を促し、大いに盛り上がる出だしになりました。

Aメロからは玉置さんが歌ういつものスタイルでした。2日目は、

石ころ蹴飛ばし 夕陽に泣いた僕

の直後に

ヘイ!

と玉置さんが叫びました。手拍子が弱まったのを察知したのか、もっと大きな音を出すように少し煽られているように感じました。ここで客席が笑いに包まれると、それ以降は観客の手拍子がリズムを取る中を玉置さんが1人で歌い進めました。サビ直前では、

毎日何かを頑張っていりゃっ!

と語尾を強調して歌い、観客の

生きていくんだ それでいいんだ

の合唱を見事に引き出しました。こうした歌い方もとても自然で、普段の歌唱と同じように惹きつけられるアレンジでした。そこからは玉置さんがソロで歌うと、サビラストのフレーズを両日ともに

愛はここにある 琉球にある

と歌いました。1日目は後ろの琉球交響楽団に手を向けながら歌い、2日目は歌った後にオーケストラへ手を伸ばしました。この2日間、本編の曲間で琉球交響楽団のメンバーが玉置さんに向けて笑顔で大きな拍手を送る姿が脳裏に焼き付いていました。ここで歌われた、

愛はここにある 琉球にある

といった歌詞変更は、こうしたシチュエーションとまさにピッタリのアレンジだと思いました。

2番に向かう間奏も観客の唱和になり、2番サビとラストサビも1番と同様に、

生きていくんだ それでいいんだ

のパートが観客の合唱になりました。そこから後奏が始まると、玉置さんがこちらを向いて指揮の動作をして、口ずさみパートを観客に歌わせる場面がありました。この部分が終わってからは一気にシャウトパフォーマンスに移行。本編にも負けない豪快なロングトーンが沖縄の夜空に響き渡りました。1日目はその直後にガッツポーズ、2日目は

Foo〜!

と爽快に叫び、この壮観なパフォーマンスを飾りました。

曲後はまた玉置さんと大友さんが並ぶ配置になり、両者が長らく話し込んでいました。客席の上層階を見ながら指を伸ばし、

👆あそこにもあんなに人がいますよ

👆すごい、手振ってますね

といったニュアンスの会話もしていました。ここで会場前方から後方の客席を見上げると、非常に大きな動作で手を振る観客の姿がありました。まるで波が押し寄せているような光景で、ステージ上の演者にもよく目立っていたと思います。

その後、2日目は玉置さんが上手端の上層階に手を伸ばし、

👆あっちに行ってきます

というような言葉を大友さんに残して、舞台の端まで歩いていき、観客に手を振る玉置さんの姿がありました。その後は下手端にも足を運び、同じように観客からの拍手喝采に応えていました。そこからステージ中央に戻ってくると、ノーマイクで

ありがとう〜!!!

と叫んだのち、大友さんと退場していきました。

なおも続く拍手の中、コンサートマスターの森下さんが一歩前に出て、客席に向けて笑顔で礼をしてから退場しました。その後は他のメンバーも続々とステージを後にして、しばらくすると館内アナウンスが流れて終演になりました。以降は、退場する琉球交響楽団のメンバーに対しても観客から拍手が送られ、中には涙しながらステージを後にする楽団員もいました。

前週に行われた大阪城ホール公演のような完全無欠のステージも良いですが、今回のような笑顔と感動に溢れた公演もまた素晴らしく、音楽を楽しむ原点のようなものを見た気がしました。

以下、楽曲のセットリストです。

3. セットリスト

billboard classics

玉置浩二

LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2025

“ODE TO JOY”

4月24日・25日

那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

セットリスト

【一部】

1. ベートーヴェン 交響曲第9番 第4楽章 「歓喜の歌」

2. 歓喜の歌(玉置浩二)

3. GOLD

4. ロマン

5. SACRED LOVE

6. MR.LONELY~サーチライト(メドレー)

7. Friend

【二部】

8. 『沖縄交響歳時記』より 第6楽章 「カチャーシー」(萩森英明)

9. いつもどこかで

10. 行かないで

11. ワインレッドの心~じれったい~悲しみにさよなら(メドレー)

12. JUNK LAND

13. 夏の終りのハーモニー

【アンコール】

14. 田園

15. メロディー

【ダブルアンコール】

16. 田園

4. 公演後の様子

公演後の会場の様子です。

4/24 1日目

会場が1つになった公演でした!

— こばかず (@anzen_koji_1982) April 24, 2025

曲間、玉置さんに向けて拍手を送る琉球交響楽団の笑顔が忘れられません

愛は“琉球”にありました#玉置浩二#billboard#琉球交響楽団#那覇文化芸術劇場なはーと pic.twitter.com/xfEpL2WR9s

4/25 2日目

各タレントの強みと強みが掛け合わさって最強になっていました!

— こばかず (@anzen_koji_1982) April 25, 2025

どこまでも熱く、でもその中に温和なぬくもりも感じる、愛に溢れた2日間でした#玉置浩二#billboard#琉球交響楽団#那覇文化芸術劇場なはーと pic.twitter.com/LSgf0IYSTO

大いに熱く、そして盛り上がった2日間でした。1週間前に開催された大阪城ホール公演の出来が素晴らしく、燃え尽きのようなコンサートになることをほんのわずかながらに懸念していましたが、全くそんな様子は感じられず、むしろ前の公演を糧にしてさらなる高みに到達したようにすら思いました。回を追うごとにパワーアップする役者たち、見事だと思います。月も変わり、後半戦の体をなした本ツアー、これからの進化も楽しみです。

5. 平和祈念公園〜平和の礎(いしじ)

公演の後日、昨年8月に放送されたNHK MUSIC SPECIAL 玉置浩二 〜愛と平和のハーモニー〜の番組内で玉置さんが訪れた、糸満市の平和祈念公園に行きました。

平和祈念公園

— こばかず (@anzen_koji_1982) April 26, 2025

平和の礎(いしじ) pic.twitter.com/zocy32shyX

こばかず

コメント